ЛЕКЦИЯ 2

БУДДИЗМ

- Возникновение буддизма. Жизнь Будды.

- Вероучение.

- Философия и этика.

- Ранние общины и монастыри и распространение буддизма.

- Изменения в буддистском вероучении: хинаяна и махаяна.

1. Возникновение буддизма. Жизнь Будды.

Буддизм возник на территории Индостана в VI в. до н.э. Происхождение "покрыто мраком" (Токарев). Причина - отсутствие синхронных письменных источников. Первые надписи датируются временем Ашоки (III в. до н.э.). Ранняя история прослеживается по поздним преданиям: палийский канон (на языке пали) - II-I вв. до н.э. Основной источник - Типитака (на языке пали "три корзины"). Типитака кодифицирована около III в. и ее тексты разделены на три части:

- Виная-питака - посвящена преимущественно правилам поведения монахов и порядкам в монашеских общинах.

- Суттапитака - содержит огромное количество повествований об отдельных эпизодах жизни Будды и его изречений по различным поводам.

- Абхидхармапитака - метафизические рассуждения, проповеди и поучения на этические и абстрактно-философские темы.

Возникновение буддизма связывается с жизнью и проповеднической деятельностью Сиддхартхи Гаутамы из рода Шакья (в предании эпитеты: Шакьямуни - мудрец, отшельник из племени Шакья; Татагата - возвышенный; Блаженный, Совершенный, Просветленный - Будда). Он родился около 563 г. до н.э. близ Гималаев на границе Непала. Отец Сиддхартхи был раджой полузависимого княжества. Мать Сиддхартхи умерла вскоре после его рождения. Раджа, безумно любивший ее, перенес свои чувства на сына, но его рано стал тревожить характер ребенка. Еще мальчиком Сиддхарта любил предаваться смутным грезам и мечтам; отдыхая в тени деревьев, он погружался в глубокие созерцания, переживая моменты необыкновенных просветлений. Однако он жил во дворце в роскоши, не видел ничего мрачного и не знал о теневых сторонах жизни. Женился на любимой женщине, у него родился сын. Легенда рассказывает, что однажды царевич, гуляя со своим возницей, неожиданно увидел дряхлого старика и, пораженный его видом, стал расспрашивать слугу о старости. Он был потрясен, узнав, что это общий удел всех людей. Потом состоялось еще 3 встречи: страдающий больной, похоронная процессия и нищий монах. После этих встреч Сиддхарта тайно покинул дворец и семью и стал аскетом отшельником: "И вот покинул я родной дом свой ради бесприютности и стал странником, взыскующим блага истинного на несравненном пути высшего мира".

В

то время ему шел 30-й год. 7 лет он провел в лесу. Изучив философские

системы и поняв, что они не могут разрешить мучившие его проблемы, Гаутама

захотел обратиться к йогам - практикам. Затем, покинув своих наставников-йогов,

Гаутама уединился в джунглях для того, чтобы самому бесстрашно ринуться

по пути самоистязания. И вот в один прекрасный день, когда после многочасовой

неподвижности он пытался подняться, ноги, к ужасу наблюдавших эту сцену

друзей, отказались его держать, и Гаутама замертво свалился на землю.

Все решили, что это конец, но подвижник был просто в глубоком обмороке

от истощения.

В

то время ему шел 30-й год. 7 лет он провел в лесу. Изучив философские

системы и поняв, что они не могут разрешить мучившие его проблемы, Гаутама

захотел обратиться к йогам - практикам. Затем, покинув своих наставников-йогов,

Гаутама уединился в джунглях для того, чтобы самому бесстрашно ринуться

по пути самоистязания. И вот в один прекрасный день, когда после многочасовой

неподвижности он пытался подняться, ноги, к ужасу наблюдавших эту сцену

друзей, отказались его держать, и Гаутама замертво свалился на землю.

Все решили, что это конец, но подвижник был просто в глубоком обмороке

от истощения.

Отныне он решил отказаться от бесплодного самоистязания. Счастливый случай помог ему. Дочь одного пастуха, сжалившись над аскетом, принесла ему рисовой похлебки. Гаутама принял ее подаяние и впервые за долгое время утолил свой голод. Весь день он отдыхал в тени цветущих деревьев на берегу реки, а когда солнце склонилось к западу, устроил себе ложе среди корней огромного баньяна и остался там на ночь.

И

тут произошло самое значительное событие в жизни Гаутамы. Годы раздумий

и мук, искания и самоотречения, весь его внутренний опыт, чрезвычайно

изощривший и утончивший душу, - все это как бы собралось воедино и дало

плод. Явилось долгожданное "просветление". Внезапно Гаутама с необыкновенной

ясностью увидел всю свою жизнь и почувствовал всеобщую связь между людьми,

между человечеством и незримым миром. Вся Вселенная как бы предстала перед

его взором. И всюду он видел быстротечность, текучесть, нигде не было

покоя, все уносилось в неведомую даль, все в мире было сцеплено, одно

происходило от другого. Таинственный сверхчеловеческий порыв уничтожал

и вновь возрождал существа. Это Тришна - жажда жизни, жажда бытия.

Это она возмущает мировой покой. Теперь он знал с кем надо бороться, чтобы

обрести избавление от этого страшного мира, полного плача, боли, скорби.

Отныне он стал Буддой-Просветленным...

И

тут произошло самое значительное событие в жизни Гаутамы. Годы раздумий

и мук, искания и самоотречения, весь его внутренний опыт, чрезвычайно

изощривший и утончивший душу, - все это как бы собралось воедино и дало

плод. Явилось долгожданное "просветление". Внезапно Гаутама с необыкновенной

ясностью увидел всю свою жизнь и почувствовал всеобщую связь между людьми,

между человечеством и незримым миром. Вся Вселенная как бы предстала перед

его взором. И всюду он видел быстротечность, текучесть, нигде не было

покоя, все уносилось в неведомую даль, все в мире было сцеплено, одно

происходило от другого. Таинственный сверхчеловеческий порыв уничтожал

и вновь возрождал существа. Это Тришна - жажда жизни, жажда бытия.

Это она возмущает мировой покой. Теперь он знал с кем надо бороться, чтобы

обрести избавление от этого страшного мира, полного плача, боли, скорби.

Отныне он стал Буддой-Просветленным...

У Будды сложилось убеждение, что обе крайности - жизнь, полная удовольствий, и жизнь, полная страданий, - далеки от истинного пути, который находится посередине. Это - путь самоуглубления для познания истины, путь, ведущий к покою и к просветлению духа. Открыв истинный путь, начал проповедовать. Знаменитой является его бенаресская проповедь, которая считается самым фундаментальным вероисповедным документом буддизма. К нему стали приходить ученики и последователи, которые разносили дальше новое учение. В таких проповеднических скитаниях Будда провел 40 лет. После физической смерти тело было сожжено.

До сих пор идут споры о хронологии: от XXV в. до VI в. до н.э. Существует привязка к царю Ашоке, который жил через 118 лет после II-го Буддийского собора, который собрался через 100 лет после нирваны Будды, т.е. год смерти Будды датируется около 490 г. до н.э.

2. Вероучение.

Буддизм - это не столько религия, сколько философско-этическая система. Основу ее составляют 4 благородные (возвышенные) истины: учение о страдании, о причинах страдания, о прекращении страдания и о пути к прекращению страдания.

Первая из четырех "благородных истин" формулируется так: "В чем состоит благородная истина о страдании? Рождение - страдание; расстройство здоровья - страдание; смерть - страдание; скорбь, стенания, горе, несчастье и отчаяние - страдание; союз с нелюбимым - страдание; разлука с любимым - страдание; неполучение страстно желаемого - страдание; короче говоря, пять категорий существования, в которых проявляется привязанность (к земному) - страдание". Немало страниц буддийской литературы посвящено бренности всего земного. Отдельные элементы сознания сменяют друг друга с огромной быстротой. Можно лишь проследить достаточно длинные "цепи моментов", которые в своей совокупности и составляют "поток сознательной жизни" каждого индивидуума. Буддизм требует ухода от рассмотрения внешнего по отношению к сознанию человека мира. Рассматривать его, по мнению буддийских теологов, нет никакой необходимости, потому что сознание не отражает этот мир (он не существует), а порождает его своей творческой активностью. Сам мир страданий, по учению буддизма, только иллюзия, порождение "неведения", "заблудшего" сознания.

Вторая "благородная истина" гласит, что источником страданий являются "жажда удовольствий, жажда бытия, жажда могущества".

Третья истина: "Что же является благородной истиной о прекращении страдания? Это полное затухание и прекращение всех желаний и страстей, их отбрасывание и отказ от них, освобождение и отделение от них". В своем основном и главном значении палийское слово "ниббана" или санскритское "нирвана" означает "затухание", "угасание", "успокоение". Другими словами, это конечная цель религиозного спасения, то состояние "полного небытия", при котором "перерождения-страдания" кончаются. Весь дух буддизма заставляет сближать понятие нирваны с достижением состояния полного небытия. "Что же угасло и потухло в нирване? Угасла жажда жизни, страстное желание существования и наслаждения; угасли заблуждения и обольщения и их ощущения и желания; потух мерцающий свет низменного я, преходящей индивидуальности".

Четвертая

"благородная истина" - практический путь, который ведет к подавлению

желаний. Этот путь именуется обычно "срединным путем" или "благородным

восьмеричным путем" спасения. Это:

Четвертая

"благородная истина" - практический путь, который ведет к подавлению

желаний. Этот путь именуется обычно "срединным путем" или "благородным

восьмеричным путем" спасения. Это:

- Правильные взгляды, т.е. основанные на "благородных истинах".

- Правильная решимость, т.е. готовность к подвигу во имя истины.

- Правильная речь, т.е. доброжелательная, искренняя, правдивая.

- Правильное поведение, т.е. непричинение зла.

- Правильный образ жизни, т.е. мирный, честный, чистый.

- Правильное усилие, т.е. самовоспитание и самообладание.

- Правильное внимание, т.е. активная бдительность сознания.

- Правильное сосредоточение, т.е.верные методы созерцания и медитации.

Следуя этим путем можно достигнуть совершениства: человек становится архатом-святым и погружается в нирвану. Нирвана - последнее, идеальное состояние, к которому должен стремиться мудрец. У нирваны разные трактовки: полное уничтожение, полное небытие и прекращение только доступного познанию бытия, переход в некое иное, непознаваемое бытие. Одни считают, что нирваны достигают при жизни, другие - после смерти тела. Нирвана - прекращение цепи перерождений, которое, по традиционным воззрениям, составляет удел всего живущего. Цепь перерождений (сансара) неотвратимо влечет всякое живое существо от одного перерождения к другому через сполшной ряд страданий. Смерть не избавляет, т.к. приводит к новому перерождению. Вырваться из этого круга может только тот, кто достигнет состояния архата, познавшего истину. Нирваны может достичь только человек, так как он является высшей формой перерождения.

Достичь состояния архата, а через него нирваны можно через сознательные усилия и следование восьмеричному пути. Никто не поможет, если не сам. Надеяться на богов человек не должен: боги существуют, но не могут избавить человека от страданий, т.к. сами не избавлены от них, ибо тоже подчинены круговращению сансары. Будда сам прошел через перерождения и достиг просветления - он выше богов, и его смерть - переход в нирвану. Но сам Будда не спасает людей, он только возвестил истину, указал правильный путь, а каждый человек должен пройти свой путь самостоятельно.

3. Философия и этика.

Философия.

Вселенная в буддийской догматике имеет многослойное строение. Всего существуют,

по представлениям этой космологии, 31 сфера бытия, расположенные друг

над другом, снизу вверх по степени своей возвышенности и одухотворенности.

Они делятся на три разряда: кармолока, рупалока и арупалока. В

кармалоку входят 11 ступеней или уровней сознания. Это - низшая область

бытия. Здесь полностью действует карма. Это полностью телесная материальная

сфера бытия, лишь на высших своих уровнях начинающая переходить в более

возвышенные стадии. Уровни с 12-го по 27-й относятся к более высокой сфере

созерцания - рупалоке. Здесь уже действительно не прямое грубое созерцание,

а воображение, но оно еще связано с телесным миром, с формами вещей. И

наконец, последний уровень - арупалока - отрешен от формы и от телесного

материального начала.

Человек

воспринимает мир как бы сквозь призму своих ощущений, но эти ощущения

- не субъективное представление индивида, а объективный факт - следствие

волнения дхарм. Дхарма - закон, учение, религия, качество и т.д.

Основное значение дхармы - носитель своего признака, то есть носитель

душевных свойств (до 100 и более). Учение о дхармах - основа буддийской

философии и содержит элементы диалектики.

Человек

воспринимает мир как бы сквозь призму своих ощущений, но эти ощущения

- не субъективное представление индивида, а объективный факт - следствие

волнения дхарм. Дхарма - закон, учение, религия, качество и т.д.

Основное значение дхармы - носитель своего признака, то есть носитель

душевных свойств (до 100 и более). Учение о дхармах - основа буддийской

философии и содержит элементы диалектики.

Представление о круговороте дхарм ("колесо бытия") - учение о 12 нинданах (причинно-следственные звенья круговорота), где все звенья, начиная с 1-й ниданы (неведение) и кончая последней (старость и смерть) строго следуют одно за другим.

Жизнь есть проявление безначального волнения дхарм. Успокоить свои дхармы - значит взять жизнь в свои руки и тем добиться цели, достичь состояния Будды, погрузиться в нирвану. Смерть - распад данного комплекса дхарм, рождение - восстановлекние, но уже в новой форме. Это - цикл бесконечных перерождений, определяемый кармой, которая трактуется в этическом аспекте. Карма (букв. с санскрита - действие, обязанность, действие) - особая мистическая сила, непреложный "закон возмездия" за поступки, намерения, стремления, определяющий судьбу живого существа в последующих перевоплощениях. Сумма добрых и злых поступков определяет, в какой форме человек возродится в следующем перерождении. Добродетельная жизнь - улучшение кармы и успокоение дхарм - шаг на пути к нирване. Ближе к этой цели стоят монахи, дальше - миряне.

Согласно традиции, то, что принято считать личностью, состоит из:

- а) "чистого сознания" (читта или виджняна);

- б) психических явлений в абстракции от сознания (чайтта);

- в) "чувственного" в абстракции от сознания (рупа);

- г) сил, сплетающих, формирующих предыдущие категории в конкретные сочетания, конфигурации (санскара, чэтана).

В буддийских текстах указывается на то, что Будда не раз говорил, будто души нет. Она не существует как некая самостоятельная духовная сущность, временно обитающая в материальном теле человека и покидающая его после смерти, с тем, чтобы по закону переселения душ снова найти себе другую материальную темницу. Однако буддизм не отрицал и не отрицает индивидуального "сознания", которое "несет в себе" весь духовный мир человека, трансформируется в процессе личных перерождений и должно стремиться к успокоению в нирване.

В соответствии с учением о дхармах "поток сознательной жизни" индивидуума в конечном счете является порождением "мировой души", непознаваемого сверхбытия. По мере своего развития буддизм все дальше отходил от первоначальных взглядов на душу, как на поток, как "непрерывность постоянно меняющихся индивидуальностей.

Этика.

Центр тяжести учения - в нравственной области. Через размышление и созерцание

приходит истина, обретается правильный путь спасения, соблюдение заповедей

ведет к совершенству. Моральные заповеди носят отрицательный характер

- пять "не": не убивать ни одного живого существа, не брать чужой собственности,

не касаться чужой жены, не говорить неправды, не пить вина. Для совершенства

требуется более строгая система:

- Не пить непроцеженную воду, чтобы не проглотить мелкое насекомое, не возделывать землю, чтобы не убить червяка и т.п.

- Отказ от всякой собственности.

- Полное целомудрие.

- Обет молчания, уход от жизни, отшельничество.

- Строгое воздержание в пище и уклонение от всяких удобств в жизни.

Главная заповедь - любовь и милосердие ко всем живым существам. Не следует делать различий между ними. Нужно относиться с равным доброжелательством к добрым и злым, людям и животным. Вместе с тем, осуждается особая привязанность к какому-либо отдельному человеку или животному. Идеал - пассивно-благожелательное настроение, непротивление злу, прощение обид. Последователь Будды не должен платить злом за зло, т.к. зло этим не уничтожается, но возрастает вражда и страдание. Нельзя защищать других от насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Нужно спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться ко злу, уклоняясь от участия в нем.

Учение раннего буддизма называют "религией без бога" или даже "атеистической религией". Будда не отрицал богов, но считал, что они бессильны помочь человеку, который может спастись только собственными усилиями. Спасение - пассивный уход от жизни: спастись от страданий бытия можно только отрекаясь от самого бытия.

4. Ранние общины и монастыри и распространение буддизма.

Строгость

практических моральных предписаний буддизма способствовала возникновению

монашеского образа жизни. Первые последователи Будды были аскетами, которые

собирались небольшими группами на период дождей и образоввывали микро-общину

(сангха). Вступавшие в сангху отказывались от собственности (их

называли бхикшу - "нищий"), обривали голову, облачались в лохмотья

желтого цвета и имели при себе лишь кружку для подаяний, миску для воды,

бритву и посох. Время проводили в странствиях, собирая милостыню. Ели

до полудня только вегетарианскую пищу, а затем до зари не употребляли

ни крошки.

Строгость

практических моральных предписаний буддизма способствовала возникновению

монашеского образа жизни. Первые последователи Будды были аскетами, которые

собирались небольшими группами на период дождей и образоввывали микро-общину

(сангха). Вступавшие в сангху отказывались от собственности (их

называли бхикшу - "нищий"), обривали голову, облачались в лохмотья

желтого цвета и имели при себе лишь кружку для подаяний, миску для воды,

бритву и посох. Время проводили в странствиях, собирая милостыню. Ели

до полудня только вегетарианскую пищу, а затем до зари не употребляли

ни крошки.

В

пещерах или заброшенных строениях эти монахи вели благочестивые беседы,

предавались размышлениям, сосредоточению или самосозерцанию. Близ мест

обитания хоронили умерших. Потом на месте захоронения воздвигались могильные

сооружения - ступы (куполообразные с замурованным входом. Постепенно

вокруг возникали строения, и так появлялись буддийские монастыри. Со временем

разрабатывался устав, появлялись послушники, крестьяне, рабы-слуги. Руководство

монастырем осуществляло общее собрание сангхи и избранный настоятель.

Вскоре такие монастыри стали главной формой организации буддизма (не было

ни церквей, ни жреческой касты), центрами распространения этой религии,

а также центрами образования и библиотеками.

В

пещерах или заброшенных строениях эти монахи вели благочестивые беседы,

предавались размышлениям, сосредоточению или самосозерцанию. Близ мест

обитания хоронили умерших. Потом на месте захоронения воздвигались могильные

сооружения - ступы (куполообразные с замурованным входом. Постепенно

вокруг возникали строения, и так появлялись буддийские монастыри. Со временем

разрабатывался устав, появлялись послушники, крестьяне, рабы-слуги. Руководство

монастырем осуществляло общее собрание сангхи и избранный настоятель.

Вскоре такие монастыри стали главной формой организации буддизма (не было

ни церквей, ни жреческой касты), центрами распространения этой религии,

а также центрами образования и библиотеками.

В сангху могли вступать все желающие, независимо от касты, хотя существовали определенные ограничения: не принимали преступников, рабов, несовершеннолетних без согласия родителей. Вступавший должен был отказаться от всего, что связывало его с миром - семьи, касты, собственности. Вступавший принимал первые пять обетов, сбривал волосы и облачался в монашеские одежды. Членство в сангхе не было обязательным - в любой моментее можно было покинуть и вернуться в мирскую жизнь. Во многих странах (Цейлон, Таиланд, Бирма) через монастыри проходили все мужчины (от нескольких месяцев до двух лет) с целью приобщения к святыням и получения образования.

Кто

решался остаться в монастыре на всю жизнь проходил обряд ординации (посвящения).

Обряд был направлен на испытание духа и воли (например, испытуемый должен

был сжечь собственный палец перед алтарем Будды). Для вступления в монахи

требовалось решение сангхи и принятие обетов-обязательств: не пой и не

танцуй, не спи на удобных постелях, не ешь в неположенное время, не стяжай,

не употребляй вещей, имеющих сильный запах или интенсивный цвет.

Кто

решался остаться в монастыре на всю жизнь проходил обряд ординации (посвящения).

Обряд был направлен на испытание духа и воли (например, испытуемый должен

был сжечь собственный палец перед алтарем Будды). Для вступления в монахи

требовалось решение сангхи и принятие обетов-обязательств: не пой и не

танцуй, не спи на удобных постелях, не ешь в неположенное время, не стяжай,

не употребляй вещей, имеющих сильный запах или интенсивный цвет.

Кроме 10 основных обетов существовало до 250 более мелких. Если монах нарушал обеты и грешил, что открывалось на взаимных исповедях, проводимых два раза в месяц в новолуние и в полнолуние, то его подвергали наказанию, которое зависело от тяжести греха. Наиболее распространенным наказанием было добровольное покаяние.

Женские сангхи создавались по образцу мужских, но главные церемонии (ординации, исповеди, проповеди) в них совершались специально назначаемыми монахами из ближайшей мужской сангхи. Их визиты строго регламентировались, и переступать порог кельи монахини им строго воспрещалось.

Большинство буддистов предпочитало оставаться в миру. Их называли упасака (мужчина) и упасика (женщина), то есть "почитатели). Они соблюдали только пять минимальных запретов и делали пожертвования в пользу сангхи. Буддийское вероучение поощряло существование мирских последователей, так как монахи сами не работали.

Проповедь буддизма имела широкий успех в Индии, так как она была направлена против кастовых привилегий и предлагала путь к спасению и прекращению страданий. Буддизм не требовал сложных и обременительных обрядов. Буддисты разговаривали с людьми на понятном и простом языке. Популярности буддизма способствовала хорошая организация монашеских общан, дисциплина, повиновение старшим. Брахманы выступали против, но их отповедь должного успеха не имела, хотя в борьбе с брахманизмом изменялся и сам буддизм.

В III в. до н.э. в государстве Магадха (империя Маурьев) буддизм стал господствующей религией, а третий царь династии Маурьев Ашока (268-232 гг. до н.э.) объявил буддизм государственной религией. Учение Будды распространилось по всей Индии, а также стало проникать в другие страны. Еще больший подъем буддизм испытал во время правления Кушанов (I-II вв. н.э.), которые были иноземной династией и нашли опору в религии, не связанной с местными культами и традициями. Повсюду в Индии стали распространяться буддийские общины, монастыри и храмы. В это время буддизм проникает в Китай и Среднюю Азию.

5. Изменения в буддистском вероучении: хинаяна и махаяна.

Превращение буддизма в господствующую религию в Индии и широкая экспансия за ее пределами способствовали изменениям в содержании самой религии. Частью это происходило стихийно, частью - организованно. Изменения происходили в двух направлениях: усложнение и развитие философской системы и приспособление к местным традициям.

После смерти Будды был организован первый буддийский собор. Уже через 100 лет на втором буддийском соборе разгорелись споры о строгости устава и образовались две секты, а затем еще свыше 30 сект. Наиболее глубокий раскол произошел в I в. н.э., когда образовалось два течения: хинаяна (малая колесница, узкий путь) и махаяна (большая колесница, широкий путь). Этот раскол был закреплен на четвертом буддиском соборе при царе Канишке (78-123). Первое течение выступало за строгое соблюдение устава и придерживалось догматов первоначального буддизма, а второе течение предполагало отход от учения Будды.

Махаяна.

Основателем этого течения считается богослов Нагарджуна (I в.н.э.) из

Южной Индии. Сам он происходил из брахманов, поэтому его учение было уступкой

брахманизму. Он исходил из того, что основная идея буддизма - каждый спасается

сам - налагает непосильное бремя на простого человека, и этот узкий путь

доступен немногим. Массам должен быть предложен широкий путь.

Нагарджуна исходил из того, что религия без бога народу недоступна, и Будда из учителя мудрости превращается в бога. Постпенно стал формироваться его культ. Затем было разработано представление о том, что Шакьямуни - лишь один из множества будд, среди которых есть и брахманские боги, и боги других стран, где распространялся буддизм, а также собственные святые - архаты. Так появилось 995 будд-мироправителей, 35 будд, очищающих от грехов и т.д. В некоторых монастырях содержатся изображения тысяч будд. Наиболее почитаемые - Шакьямуни, Майтрейя - будущий правитель мира и некоторые другие.

Кроме

будд почитаются бодисатвы - существа, достигшие совершенства путем

преодоления в себе жажды существования и заслужившие перехода в нирвану,

но добровольно оставшиеся на время в миру, чтобы спасать другие существа.

Следовательно бодисатва - это как бы потенциальный будда.

Кроме

будд почитаются бодисатвы - существа, достигшие совершенства путем

преодоления в себе жажды существования и заслужившие перехода в нирвану,

но добровольно оставшиеся на время в миру, чтобы спасать другие существа.

Следовательно бодисатва - это как бы потенциальный будда.

Еще одно важное новшество - допущение мирян в нирвану. Также было разработано учение о рае, который находится в блаженной стране Сукавати. Туда попадают души праведников, которым предстоит воплотиться на земле еще раз, прежде чем достичь нирваны. Наряду с раем появляется и ад, изобилующий картинами мучений грешников, нарушающих законы Будды.

В целом махаяна представляла собой гибкую систему, способную к более широкому распространению.

6. Вариации буддизма: тантризм, ламаизм, дзен.

Тантризм (санскр. tantra - хитросплетение - в значении: словесный арабеск, эзотерический текст)

С VII в. буддизм стал распространяться в Тибете, но полную победу он одержал там в XI в., когда оформилось новое течение. Основателем тантризма считается Падма-Самбава (VIII в.)

Тантризм, или система тантр представляет собой мистическое учение. Превыше всего оно  ставит Адибудду - верховное существо без начала и конца. Будды делятся на три категории: человеческие, созерцательные и бесформенные. Особенно большое значение придается созерцанию и магическим заклинаниям (дарани), знание которых облегчает и ускоряет перерождение и достижение нирваны. Таким образом, тантризм переносит центр тяжести с самостоятельных усилий человека на магические действия мудрецов - знатоков тантр. Из философской системы буддизм здесь превращается в колдовство.

ставит Адибудду - верховное существо без начала и конца. Будды делятся на три категории: человеческие, созерцательные и бесформенные. Особенно большое значение придается созерцанию и магическим заклинаниям (дарани), знание которых облегчает и ускоряет перерождение и достижение нирваны. Таким образом, тантризм переносит центр тяжести с самостоятельных усилий человека на магические действия мудрецов - знатоков тантр. Из философской системы буддизм здесь превращается в колдовство.

Характерной чертой тантризма является поклонение некоему половому энергетическому началу, чаще женскому, реже мужскому. Щедрость природы вызывается или усиливается имитацией акта оплодотворения. Обряды тантризма в Индии связаны с йогической практикой.

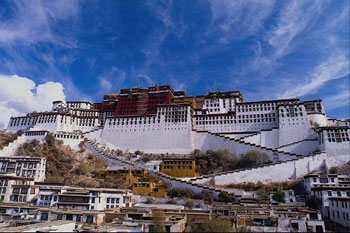

Ламаизм.

Сложился тоже в Тибете в XI-XIV вв. на основе махаяны и тантризма, а также других религий тибетцев. С XVII в. стал распространяться в России.

Сложился тоже в Тибете в XI-XIV вв. на основе махаяны и тантризма, а также других религий тибетцев. С XVII в. стал распространяться в России.

Ламаизм признает все основные догматы буддизма, но отводит особую роль в спасении ламам (досл. - монах), без помощи которых нельзя попасть в рай и достигнуть нирваны и даже сносно прожить в данном перерождении. Лама - лицо, наделенное сверхъестественными свойствами и способностью общаться с божественным миром. Среди лам есть и женщины, но их меньше, чем мужчин.

Каноническую основу ламаизма составляют сборники священных текстов: Ганджур (108 тт.) и Данджур (комментарии к нему в 225 тт.) Для ламаизма характерно пышное богослужение, священные пляски лам,  наряженных в страшные маски, театрализованные мистерии, проводимые в монастырях. Повседневный культ довольно формален, и в нем придается большое значение механическому повоторению молитвенных формул. Существует множество бытовых обрядов, магических приемов и заклинаний, направленных против гнева богов и злых духов.

наряженных в страшные маски, театрализованные мистерии, проводимые в монастырях. Повседневный культ довольно формален, и в нем придается большое значение механическому повоторению молитвенных формул. Существует множество бытовых обрядов, магических приемов и заклинаний, направленных против гнева богов и злых духов.

Главная добродетель по ламаизму - беспрекословное повиновение ламам и светсвим властям. Добродетель состоит в воздержании от грехов, что дает "лучшее перерождение". К десяти черным грехам относятся: убийство, кража, неправильное совокупление, ложь, клевета, злословие, пустословие, жадность, злоба, ложные воззрения. Грешнику грозят страшные мучения в многочисленных горячих и холодных адах.

С XVII в. ламаизм проник на территорию России. В 1741 г. указом императрицы Елизаветы Петровны разрешён к исповеданию среди бурят. В настоящее время имеет последователей главным образом в Бурятии, Калмыкии и Туве. Ламаистское духовенство объединено Центральным духовным управлением буддистов России во главе с хамбо-ламой (резиденция в Иволгинском дацане, Бурятия).

Дзен-буддизм.

Появился в Китае во второй половине VI в. Основателем считается Бодхидхарма (в 520 г. пришел в Китай из Индии). Сейчас в мире насчитывается около 10 млн. последователей, причем 90% приходится на Японию.

Дзен означает "сосредоточенное созерцание" или медитацию и связывается с практикой "сатори" - "неожиданным просветлением, заключающимся во внезапном обнаружении мудрости Будды в индивидуальном преображенном сознании человека. В дзен-буддизме наблюдается тяготение к иррационализму и мистике.

Основными особенностями дзен можно считать:

- Непосредственная передача учения ("от сердца к сердцу").

- Прямой контакт с духовной сущностью человека ("всеобщей истинной мудростью Будды").

- Независимость от письменных знаков и форм.

- Достижение совершенства Будды посредством обращения к внутреннему миру человека.

В современных модификациях дзен используется как разновидность психотерапии и психоанализа.

Дополнительная литература по теме:

- Журнал «Буддизм России».

- Ассоциация «Буддизм в интернете».

- Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М., 2001.

- Андросов В. П. Буддизм Нагарджуны. М., 2001.

- Антология дзэн / Сост. Н. Болдырев .- Челябинск: Аркаим, 2004 .- 456 с.

- Будда: Истории о перерождениях. М., 1991.

- Буддизм. Четыре благородных истины. М., 2002.

- Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. СПб., 2004.

- Кочетов А.Н. Буддизм. М., 1983.

- Островская-мл. Е. А. Тибетский буддизм. СПб., 2002.

- Петров В. В. Дзэн-буддизм. М., 2003.

- Тантрический буддизм. М., 1999.

- Торчинов Е. Введение в буддизм. Курс лекций. СПб., 2005.

Тестовые вопросы на повторение материала